近几十年来,在古楚故地出土了大量足以震惊世人的战国文物。其中不少发现具有世界性的文化价值。如长沙子弹库帛书,曾侯乙编钟,江陵马山“丝绸宝库”等。而数量最丰、影响最大、价值最高,从而引发人们研究兴趣最浓的莫过于楚简。截至目前为止,已进入人们视野的战国楚竹简已逾万枚。其文字总量已达十多万字。“楚简研究”已成为时下一个世界性的学术热点,“楚学”已成为当今学术界的一门显学。人们研究楚简本来有三个出发点:一个是文字,这是载体;一个是文章,这是内容;还有一个是书写,这是形式。现今人们研究的重点是在文字和文章上,相应的学术团体和研究机构数以百计,每天都有成百上千的专家学者面对着那些“断简残篇”冥思苦索,探幽索隐;每天都有新鲜的见解、睿智的发现,连篇累牍地发表在各种各样的学术期刊上。但是在书写,即对形式的研究方面我们是大大地落后了,而这一点——用毛笔书写汉字——恰恰是楚简研究最重要的内容之一。本文拟从《上海博物馆藏战国楚竹书》第六册《孔子见季桓子》谈谈隶书形成的几个问题,以期引起书坛专家学者们的关注。

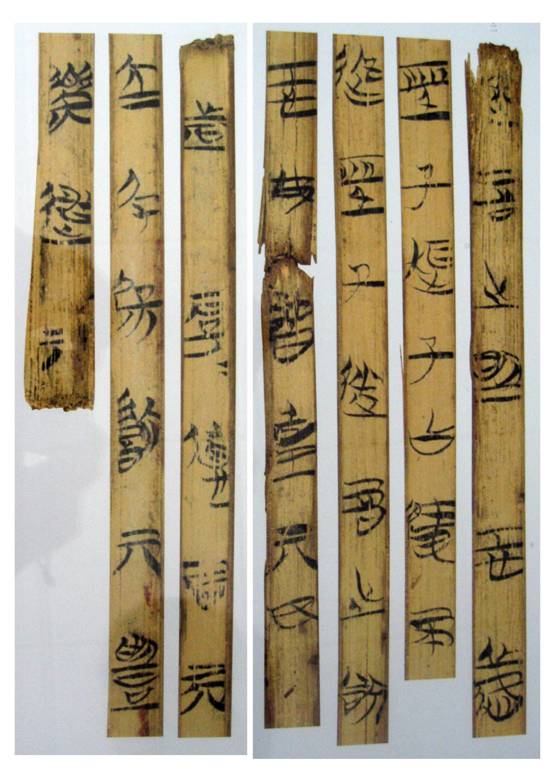

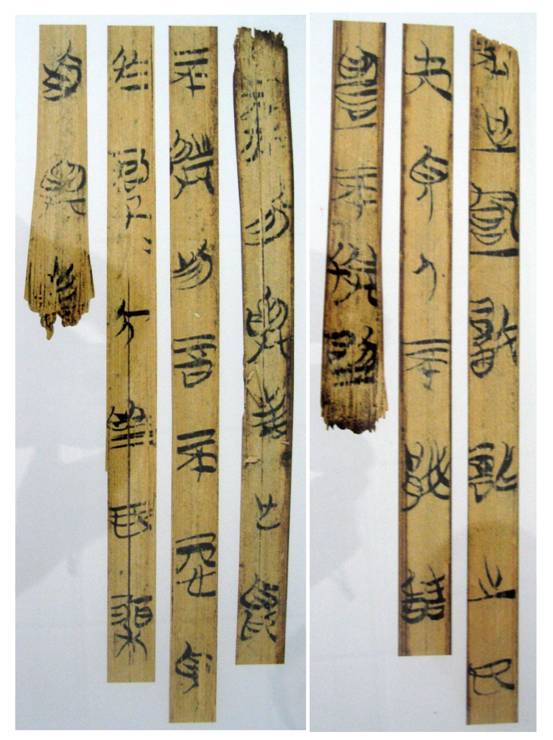

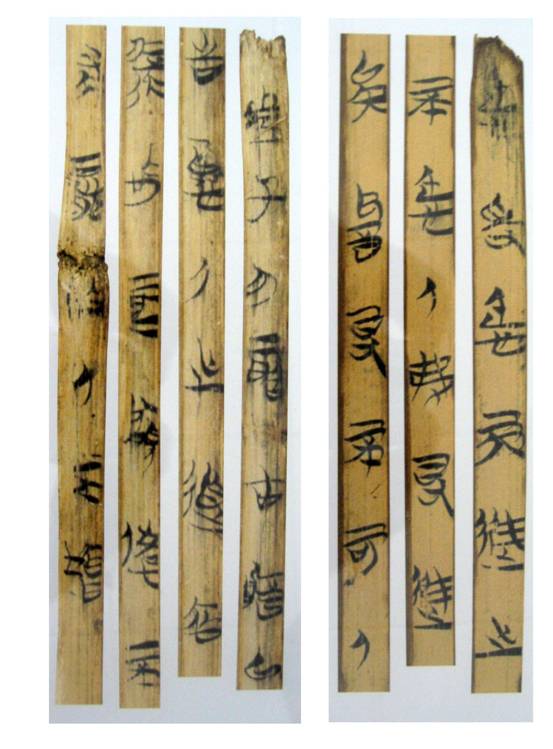

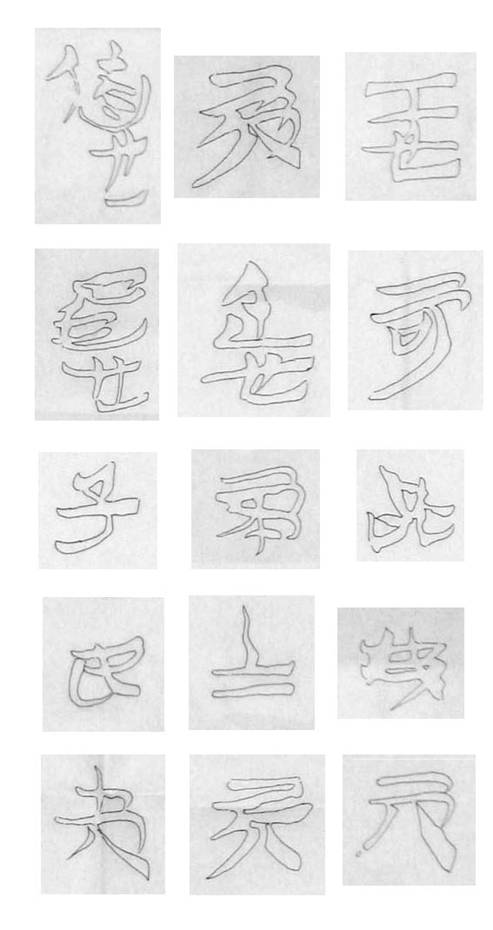

上海博物馆在1994年先后两次入藏战国楚简一千七百余支,约三万五千字,经专家学者整理研究后,从2001年11月起,陆续出版了一至六册《上海博物馆藏战国楚竹书》。附图一至附图四是从《上海博物馆藏战国楚竹书》第六册《孔子见季桓子》(以下简称《孔子》)图版中转录的。我将其双钩响拓后询之于大方之家(附图五),无不惊为隶书杰作的。而且我还相信,如将其原样放大,悬于任何一个国家级别的展览中,比肩于当今之隶书大家也不遑多让。但当我说,这是战国时期楚国的一个无名写手留下的墨迹时,人们对于其是否为隶书却犹豫了。因为在一般书家的观念中,隶书是生于秦成于汉的,对于战国时期楚简已然隶化,人们很难想象。于是就有了以下几个问题:一、究竟什么是隶书?二、隶书是什么时候开始出现的?三、楚简是否是隶书?

什么是隶书呢?词典的一般解释是:“隶书是汉字形体的一种”,“由篆书简化、演变而成,汉朝的隶书笔画比较简单,是汉朝通行的字体。”(见《现代汉语词典》,商务印书馆,第180页)“隶书是汉字形体的一种”,这是对的,它区别于甲骨文、金文和篆书;说它是“由篆书简化、演变而成”,这就值得商榷了。因为我们知道,至少在秦朝小篆产生以前,秦隶或者古隶就已经存在了。为了搞清这个问题,我们来看看前人关于篆书的理解:《说文解字》释“篆,引书也”,段玉裁注:“引书者,引笔而著于竹帛也,因之李斯所作曰篆书”。《说文解字·序》:“诸侯力政,不统于王……言语异声,文字异形……丞相李斯乃奏同之,罢其不与秦文合者……皆取史籀大篆,或颇省改,所谓小篆者也”。由此可以看出:所谓篆书一直以来指代的就是小篆,而且把小篆以前的所有文字(除甲骨文外)统称为大篆;小篆是秦相李斯在秦系文字的基础上参取史籀大篆省改而成的;“篆书”这一概念是秦人或秦以后汉人的用语,正如“隶书”是秦人或者汉人创造的用语一样。按照一般通用辞书的解释:隶书就只能是在秦小篆的基础上“简化、演变”而成。但这与史实不符,与近几十年来大量出土的古文字资料不符。我们先不说楚简,说说专家学者们已然认可的秦隶或者古隶吧。上个世纪七十年代从湖北云梦睡虎地出土了一批秦简,从《编年纪》可推知为秦始皇时代的文物。其特点是毛笔书写,字形扁方,已经开始使用平直方折的笔画代替金文篆书匀工圆转的线条,最典型的是将水旁之“ ”写成“ ”。之后,四川青川又出土了秦武王时期的两枚木牍,其文字特征与睡虎地秦简十分相似。人们把这两批简牍文字叫做秦隶或古隶。对于秦隶或古隶的说法,从专家学者到普通书法工作者都是认可的。由此,我们可以引出如下一些结论:一、所谓隶书是“由篆书简化、演变而成的”说法是不科学的。作为一种书法史常识,人们都知道,在李斯创制小篆以前,隶书就已流传于世;即便是在文字演化和改革偏于保守的秦国,秦隶也已经开始在社会上流行了。当然,程邈为秦始皇造隶书的传说就更显得荒诞无稽。二、隶书不仅仅专指整饬华美、有着典型的蚕头燕尾波状笔画特点的汉隶;还有一种古隶,它的特点是毛笔书写,字体扁平,笔画特征显明。“笔画特征显明”这一点非常重要,我们要么不承认古隶这一说法,只承认汉隶为正统,把上述文字叫做“秦书”“楚书”或者其它什么名称;如果我们承认古隶这一概念,我们就得赋予它真实的正确的科学的含义。三、隶书只能是毛笔书写的产物,人们到现在所能看到的所有隶书无一不是毛笔书写的遗迹。

社会在前进,人们的认识也在不断的深化和更新。在楚简大量出土以前,人们根据历史(比如“书同文”)和有限的出土资料(比如睡虎地秦简、青川木渎),推断“隶书是在战国时代秦国文字俗体的基础上逐渐形成的”。这显然有失偏颇。战国时代秦国文字俗体的历史资料到目前为止,还只发现了四川青川的那两片木牍,而与青川木牍同时代或更为早期的楚简却连篇累牍、数以万计;十多万字的楚文字资料,一下子堆在了我们的眼前,那全是楚国不知名姓的书家们用毛笔在竹简上一笔一划地书写出来的。我们关于隶书、关于战国古文字的时空观念在这批楚简面前完全改变了!不是秦国的文字俗体经秦隶而演变成汉隶的吗?可摆在我们面前的《孔子》,其体势,其字构,其用笔,不是比秦隶更像隶书吗?可它是在秦始皇统一中国一两百年前写就的呀!

现在,我们来仔细地审视一下《孔子》这幅由楚国一位不知名姓的书法家留给我们的艺术瑰宝吧!首先它是毛笔书法作品。它成字的手段不是锲刻或模铸。其次,它有了成熟的笔画。它不再是甲骨文的直线条和金文的曲线条。它把甲金文字中的短线条改造成了大小不一、方向不同、轻重有别的点,如“迷”、“逃”、“巠”、“言”等字的相背点、相向点、撇点、捺点、顺势点等等;它将金文中左右分披的线条改造成撇和捺,如“审”、“佥”、“亦”等字的一二笔;更重要的是,它把很多曲线条拉直,写成横画或者直画,通篇触目皆是;由于书写速度的变化,《孔子》已出现了连笔(如“夫”、“敢”)和钩笔(如“愿”);最为行家们看好的是,它已经有意识地运用方折取代圆转,如“仁”字的上部“身”,第三笔原是逆时针圆转的一根曲线条,《孔子》将其改写成两个笔画,一点或一横再加一个竖折横。第三,它的字体形状也由长方变成了扁方,如“恐”、“弗”、“而”、“其”、“不”、“品”等;即便是笔画繁复或上下结构的字,由于竹简狭长不容易写成扁形,它就有意识地加重撇捺和横画的分量(比如大量使用粗横画),使得这些字依然给人以楚楚横意,如“豊”、“君子”(合体字)等。第四,它已经出现了类似于蚕头燕尾和波状的笔画,如“子”的一横,“士”的两横等等。第五,字的构型,由于广泛采用左右分披的笔画,已显“八分”意味;而向左下半包围的笔画,如“可”、“子”、“此”等字,已是十分成熟的隶书。

如果我们承认青川木牍是古隶的话,那么,我们有什么理由不承认比秦隶更象隶书的《孔子》是古隶呢?如果《孔子》是古隶的话,那么其它楚简是否也是古隶呢?要想回答这个问题,必须对古隶有所考释。

关于古隶,专家学者们或从文字学的角度,或从书法学的角度做过一些论述,其中较为系统的是陈方既先生的《隶书的历程》(《中国书法》2006.11)。陈先生认为,隶书与篆书相比,有四个不同点:一是字形由长方变为扁方,二是章法上字距大于行距,三是笔画上以方折求坚劲,四是先后出现了波撇、蚕头燕尾和线条的粗细变化。陈先生特别强调了第四条,认为只有隶书才真正是以书写成字。“如果文字成形一直以锲刻为手段,为最终效果,就不会有隶书的产生”。“原因就在于隶书是以书写为成字手段后的产物”。“没有顺时序一笔写下的书写就不会有隶书的发展形成”。毫无疑问,陈先生抓住了问题的关键。书写或成字手段是隶书区别于其它古文字形态的根本点。但光是成字手段的变化,还不足以解释隶书的成因人们或许会问,用毛笔书写也可以写出甲金篆籀的文字形态,如我们现时的甲骨文书法和金文书法,怎么能断言用毛笔书写就一定是隶书呢?是的,用毛笔写出来的字不一定是隶书;特别是那些刚开始使用毛笔的先祖们,他们根本不知隶书为何物,他们很可能只是照着甲金篆籀的字形“描写”在简牍缣帛或其它器具上罢了。但他们已经开始“书写”了,这一点特别重要。这看似非常偶然的一种行为方式,对于人类文明史,却有着十分巨大的意义。人的思想意识、精神追求总是伴随着物质运动形式的改变而改变的。因为书写这一成字手段的改变,人们追求简约方便的主观故意,再加上毛笔锋毫柔软善变,既可以左右平动也可以上下运动的特点,先祖们在长期的书写实践中,根据毛笔的特点挥运停驻,从无意识到有意识,逐步积累了一些用笔和成字的经验,使得文字的“线条”有了粗细、轻重、提按和顿挫,偶然出现的点画成了人们必然的追求。于是,字形改变了,笔画产生了,原来甲金文字中单一匀整的线条被改造成了各种不同形式的点横撇竖捺,一种崭新的完全不同于先前那些古文字形态的新字体就被创造出来了。从这个意义上来说,毛笔书写对于中国文字而言,无疑具有革命性的意义,正是由于毛笔的使用,我们的先祖们才创造了汉字的笔画,而笔画才是中国文字成熟的真正标志。我们说隶书是毛笔书写的产物,是将其置于战国中晚期那一特定的历史环境中,隶书的形成是一个漫长的历史进程,我们仔细考察一下战国中期和战国晚期的楚简,便知端的。关于古隶,从青川木牍、睡虎地秦简到《孔子》,我们可以得出两点结论:一、它必须以毛笔书写作为成字手段,二、成字的要件必须是笔画。要之,在标准的汉隶出现之前千来年间,先民们用毛笔书写的具有一定的笔画特点的文字都是隶书,就书法美学而言,当然可以见人见智;可就文字而言,它不是隶书还能是别的什么文字吗?

由此可见,楚简才是真正的“初有隶书”,因为直到目前为止,除在古楚故地发现了众多的竹简外,其它地方还没有发现战国竹简。我们说是楚简创造了隶书,或者说是楚简开创了中国书法的历史,是基于我们对历史的尊重和对出土文物资料的研判。如果仅仅凭借青川的那两片木牍就划定隶书由秦隶到汉隶的形成轨迹,至少在目前来讲,是有悖于历史的。我们说楚简开创了中国文字书写的历史,楚简创造了汉字的笔画,楚简创制了隶书,是有着巨量的真实的广泛的出土资料作为论据的,那就是近二三十年在古楚故地出土的由无数楚国书家创作的近万枚楚简和十来万字的文字资料。对于楚简在中国文化史上的价值和地位,无论我们如何评价都不为过分。至于中国文字和书法的历史,为什么不是由文化积淀更为深厚一些的中原各国而是由南方“蛮夷之地”的楚国来创造,这不是本文讨论的重点(笔者已有专文论述)。我们只要知道,由于种种原因,在战国中晚期,楚国人思想更加解放,意识更加先进,文化气息更加浓厚,创新精神更加自觉;再加上楚地的物质条件又优于其他地区(比如南方遍地生长的毛竹),因此楚国人最早使用毛笔(先秦出土的三支毛笔均为楚物),他们在更多的时候更广的地域更普遍更自觉地使用毛笔竹简作为文字交际的工具。历史如此,我们无法更改。

“孔子见季桓子”只是楚书隶化的冰山一角。随着更多楚简资料的披露,我们关于书法史、书法学会有更多新颖的见解和颠覆性的结论。我们不妨试目以待。

关于隶书之“隶”,我们还有必要加以说明。前面我们说过,“隶”也好,“篆”也罢,我们都只是借用秦人或者汉人的说辞而已。其实楚国的书体在秦始皇统一中国之前就已经形成、发展并相当地成熟了。我们现在使用这一概念,是顾及到中国文字和书法的历史。隶书作为中国文字发展的一个重要阶段和中国书法成熟的标志,是中国历史文化发展的必然结果。“如果秦没有统一中国,六国文字的俗体迟早也会演变成类似隶书的新字体的”(裘锡圭《文字学概要》)。可惜地是,楚怀王没有听从屈原的“美政”,否则,中国的历史将会改写。中国文字和书法的发展将会沿着楚简已有的体式演化发展,形成有别于秦隶的“楚体”,比如今天汉字的“宝盖头”就不会出现,代之而起的将是“人字头”。但不管怎么说,文字和书法一定会向着简约、便利、易认易写的方向发展,其在结体、构形、用笔诸方面一定会类似于后世的“隶书”,只不过不会叫做“隶书”(隶书这一概念是秦统一中国后的历史产物),有可能叫做“楚书”或者“楚体”。

附图一

附图二

附图三

附图四

附图五